【今月読んだ本①】

チェーン読書の愉しみ:その1

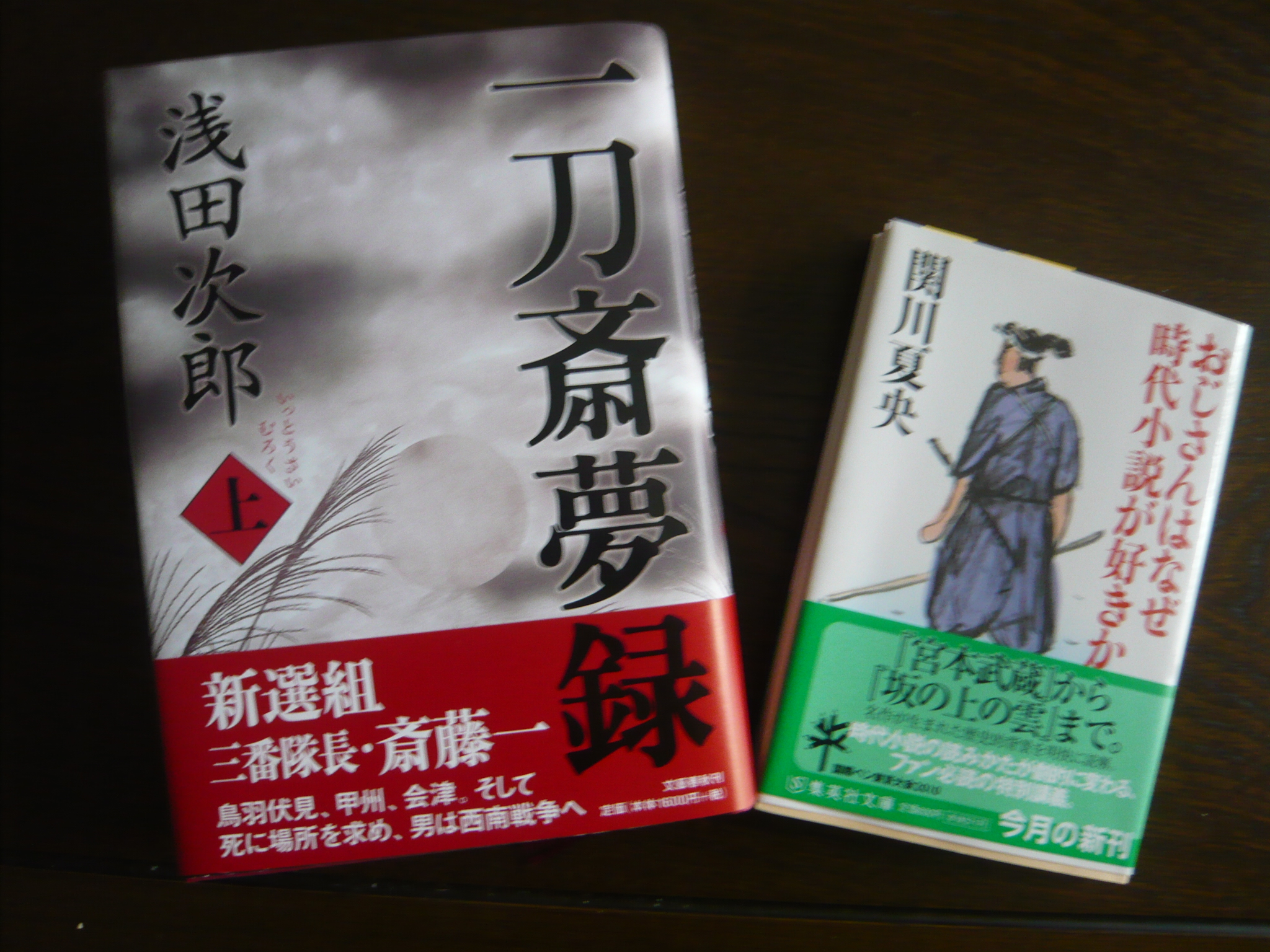

● 今年の初めに久しぶりに本屋さんで、積まれていた本から私に「読め」という「気を感じた本」がありました。それは浅田次郎氏の新刊「一刀斎夢録上・下」です。

● それまでは浅田氏の小説は一冊も読んだ事がありませんでした。なぜか「泣かせる浅田節」的なキャッチコピーに反発していたように思います。私は泣く事を目的に小説を読みたいとは思わないからです。

● では今回はなぜ惹かれたのでしょうか?まず「一刀斎」というタイトルから、剣豪の伊藤一刀斎を連想したからです。これは時代小説だと興味を持ち足が止まりました。そしてサブコピーの「新撰組 三番隊長 斉藤一」というので手に取ることになりました。

● 実は私の読書歴の中で、同じ人物を対象にしたもので作者が違う歴史・時代小説のベスト4があります。その対象とは、1位 宮本武蔵 2位 新撰組 3位赤穂浪士 4位 織田信長です。

● 新撰組は司馬遼太郎氏の「燃えよ剣」をはじめ数々の作家のものを読んでいます。今回直木賞を取られた木内昇さんのデビュー作「幕末の青嵐」も集英社文庫版で読んでいます。

● 他にも一番影響を受けたのは「大スポ」に連載され書籍になった原康史氏の「激録新撰組3巻+別巻」です。そのなかでも三番隊隊長「斉藤一」には惹かれるものを感じていました。(昭和52年発刊)

● その斉藤一が主人公なのです。数多く読んだ新撰組ものですが、斉藤一が主人公のものは初めてです。それが私の好奇心を刺激したのでしょう。初めて浅田氏の著書を購入して読みました。驚いたのは構成が年老いた斉藤一こと藤田五郎が明治45年、明治天皇の崩御の年に、近衛兵の梶原稔(みのり)中尉に7日間に亘って話して聞かせる回顧談だったのです。

● これは浅田氏の得意とする方法のようです。情景や状況描写と会話で成立する小説に慣れているものには最初は違和感がありますが、すぐに馴染ませる手腕はさすがプロです。

● つかみも坂本龍馬暗殺の真犯人から、一刀斎とは誰のことなのかなどすぐにわかり引き込まれます。すべて斉藤一を通して浅田氏が幕末から西南戦争までの回顧談にかぶせてご自分の主張を語られています。(真実はわかりません)

● 中核となるテーマは「父と子(男)」の関係にあるのだと思います。久しぶりに感じ入るところがいくつかあり小説に付箋をつけて読みました。なかなか含蓄のある言葉がたくさん出てきます。

● 私の読後感は満足度が高い小説でした。直感は正しかったようです。

● 平行して関川夏央氏の「おじさんはなぜ時代小説が好きか」集英社文庫を読みました。これがまた面白い。なるほど「そうか」と知的好奇心が満たされる内容です。

● 関川氏の自説である「世の中は進歩したが、人間はちっとも進歩しない」という説に共感を覚えます。わたしもずっと前からそうではないかと思っていました。

● 先ごろ完結したコミック「JIN全20巻」を読んでいても、医学の進歩は著しいのですが、描かれている人間模様を見ると私たちは同じような事を繰り返していることに気づかされます。

● 関川氏は「歴史・時代小説はそれを通して現代を語るので共感を覚える人が多い」というような主旨のことを書いておられます。それがわたしをはじめおじさんたちに人気の要因なのでしょう。

● その関川氏の本の解説が東大教授で、近代史研究者の加藤陽子氏です。加藤氏は「それでも日本人は戦争を選んだ」の著者です。この本は昨年ベストセラーになりました。わたしも注目している1人です。

● 加藤氏が解説で書いておられるまとめ3つが出色です。無断ですがご紹介しておきます。

● 第一に、文学には本来、人間の純粋な感情を描く役割があったはずだが、物語の時間を少し過去にずらして時代小説という形をとることで、より効果的に純粋さを描く道が開けたと読み解いている。

● 第二に、近代文学の重要な水脈の一つとして時代小説、大衆小説を位置づけたことにある。近代文学は自我を不当に祭り上げてきたのではないかとの思いをいだく関川にとって、自我ほど不確かなものはなく、自我など信じていないという立場で書かれた、司馬遼太郎や山田風太郎の時代小説は真に貴重なものだった。

● 時代小説が貫いた反小説の伝統を、日本文学史の中に正当に位置づけたといえるだろう。司馬の「燃えよ剣」が面白いのは、攘夷論のばかばかしさをばかばかしいと笑うのではなく、「なぜ攘夷論のようなものが必要だったのか」(114頁)を、小説の形で考えようとしたところにあると関川は見た。

● 第三に、山田風太郎が山田版「八犬伝」として見事に継承してみせた、馬琴以降の伝統の分厚い地層を分析することで、小説のオリジナリティとは何かを豊かに論じている。

● 小説家が過去の優れた物語の着想を基にして、そこに新たな創意を加えつつ、「知識と経験の伝達」に真面目に取りくむのは、極めて意味のある面白いことなのだと。

● 関川にしては珍しく強い言葉で「その面白さがわからないのだとしたら、責任は読者の側の無知にあります。…無知に個性などともなわないのです」(191頁)と述べた部分は、間違いなく本書の白眉だろう。

● その加藤氏がジャーナリストの佐高信(まこと)氏と対談された「戦争と日本人」角川ONEテーマという最新の新書を一気読みしました。この本は加藤氏がメインで話しておられるところに価値があります。<その2に続く>

- 登録日時

- 2011/02/24(木) 15:22