【2019年02月の雑感➂】

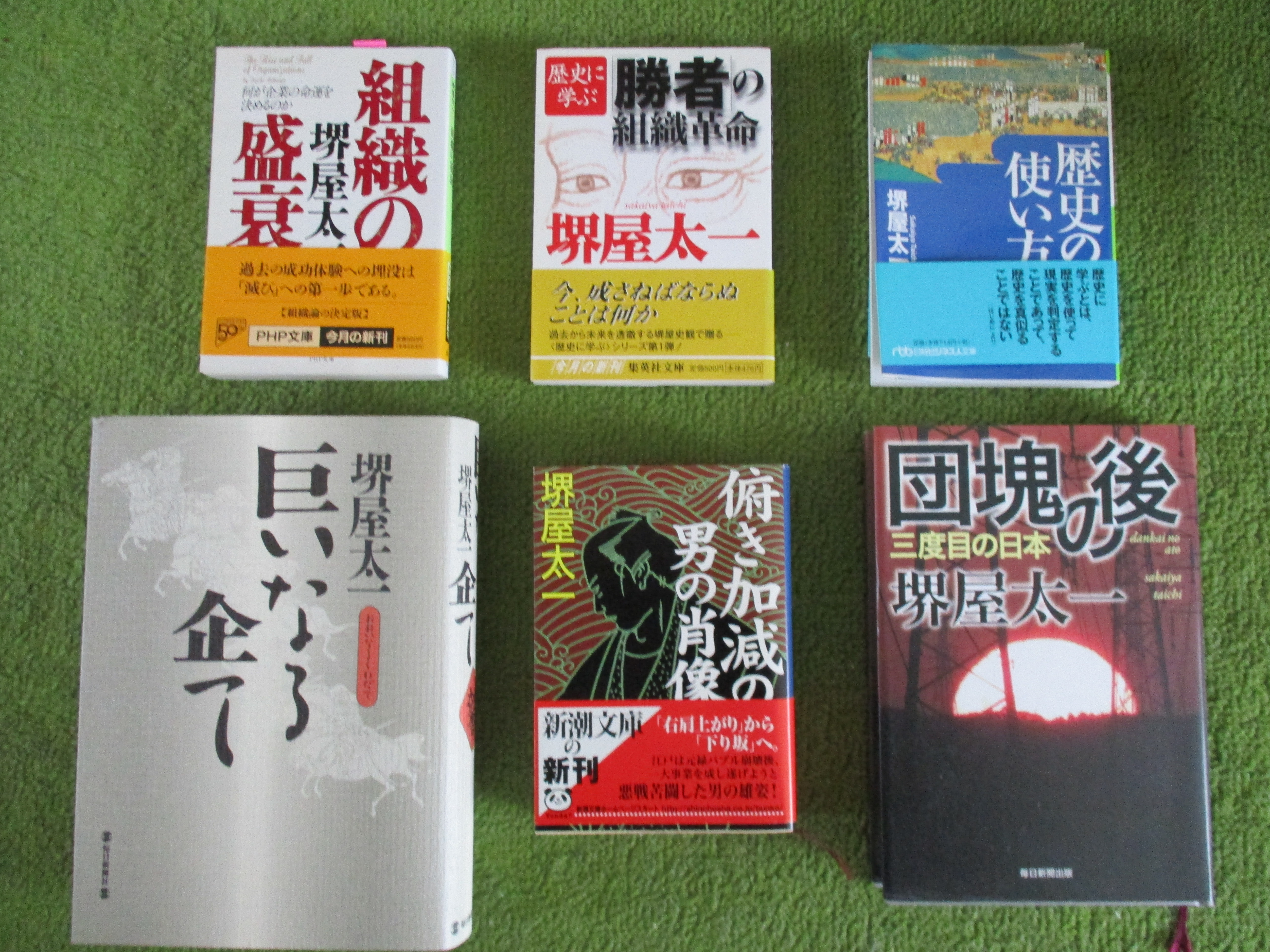

▲私の手元にある堺屋先生の著書。何度かの処分を潜り抜けて残っていました。(笑)今回取り上げたのは「組織の盛衰」という文庫本です。

残念!堺屋太一さん逝く

■作家の堺屋太一さんが亡くなられたようです。2025年の大阪万博まで生きていただきたかったですね。残念。現役時代には堺屋先生の講演を何度か拝聴したことがあります。最初のころはあまり話し方に抑揚が無くて眠くなったものです。(失礼)

●私の感想ではだんだんお話が上手になられ後年は聴き入っていました。さらにいくつかの著書も拝読いたしました。ベストセラーの「油断」や「団塊の世代」は読んでおらず、最初に読んだのは「巨いなる企て」です。現在も大型版が蔵書として本棚にあります。

官僚型武将の石田三成が政治家型武将の徳川家康に挑む物語です。面白かったですね。

●他に印象に残っているのは信長と光秀の確執を1人称で描かれた「鬼と人と」PHP文庫(上下)です。すでに古本屋に処分してしまいましたが来年の大河ドラマまでには再読したいと思っています。

●最近、本の整理をしていて「俯き加減の男の肖像」という文庫本を発見し、読もうと本棚の見える場所に置いたところです。経済的に繁栄した江戸前期の元禄時代から下り坂に入った宝永時代を活写した物語のようです。90年代のバブルがはじけたころに書かれています。赤穂不義士「浜屋円蔵」の活躍が描かれているようです。

●「団塊の後-三度目の日本」という本は枕元に積んでありますね。(笑)後、文庫本で「歴史の使い方」日経ビジネス文庫と「勝者の組織革命」集英社文庫、「組織の盛衰」PHP文庫が本棚にあります。実は最近「組織の盛衰」を取り出して読み始めていたのです。

●ある経営者の方が90年代に自社の方向性を記した文を書かれたものを拝読した時、利益について述べられた箇所がありました。企業の目的と利益の関係について関心がありましたので興味を持ったのです。

●P・F・ドラッカーは著書「マネジメント」で起業の目的は『顧客の創造』であるとし、利益を得るのは『条件である』と定義しています。しかし現実には多くの企業は利益動機を目的としており、規模の拡大やM&Aなどに奔走しています。最近ではライザップの買収による多角化の失敗が喧伝されています。

●企業の目的は「利益の追求」ではないという確証を得るために少し興味を持って調べ出しました。その過程で堺屋先生の「組織の盛衰」の中から『「利益質」の提言』という項目を見つけました。この「利益質」とは何ぞやというのが私の好奇心をくすぐりました。

●先の経営者の文章にも堺屋先生の著書を参考にされたと思われる文章があるからです。それをご紹介しながら少し考えてみたいと思います。

■本書では利益の質を決定する要素として次の3つが挙げられています。

①外延性(がいえんせい)

当該利益が組織の外に延びているか、同じ組織内でのタライ回しかをはかることである。また取引先とのバーター取引も逆取引分として組織内に負担を及ぼすので外延性が割り引かれる。これに対して全くの新規顧客を開拓した利益は外延性が高いといえる。(新規顧客に新規商品販売は一番貢献度が高い)

②継続性

当該利益が長期的に継続するものか、1回限りまたは一時的なものかである。金融商品で儲けるとか、保有在庫の値上がり、為替変動なども一時的な利益の可能性が高い。これに対して本業の新製品の開発や新規市場の開拓による顧客の獲得は継続性が高いといえよう。おそらく技術革新がその要になるだろう。

➂好感度

その利益をあげることで好感を得られたか、反感を募らせたかである。好感度の対象は、1、取引相手(利害関係者全般) 2、従業員 3、世間(社会)の3つである。

●以上要約しましたが不十分な表現があるかもしれません。興味のある方は本

書を参照ください。さらに堺屋先生は利益質の計量化、すなわち利益質指数とい

うもので紹介されています。図表化されており説明も難しいのでここではパス

します。(笑)詳細は合わせて本書をご参照ください。

●重要なのは経営者が自社の利益に対する考え方を明確に示すことだと思いま

す。ちなみに私が読んだとある経営者は以下のように述べておられました。

『我々の組織は健全な株式会社である。全ての活動領域で継続性、外延性、好感度を大事にし、そして悪を為さず利益をあげて永続することを目標にしてゆこう。』

企業として「何を為すべきか」というのは別のところで述べておられますが、利益に関しては以上のように明確に指針を示されています。これにより働く人々にやる気と勇気を与え、自分のしている仕事に誇りを持ってもらえればその指針は価値あるものだといえるでしょう。

■本書は1993年に出版されています。堺屋先生が「組織論」についての研究を深めてこられ長い年月を経て記された著書のようです。冒頭に本書を書く目的を2つ述べられています。それは・・・

①現在の組織、特に日本の官僚機構や企業組織などの現状を点検して正確に観察認識し、その改善改革と新しい創造に役立つような発想と手法を提供することである。

②この国に組織論または組織学の体系を広めることだ。わが国では組織に関する研究は遅れている。歴史学でも組織の研究は乏しいからだ。

●以上のように著書の最初に「この本を書いた目的」を明確に示されたものは少ないですね。読者が本を購入されるときに本書は何を目的に、どういう読者の何に応えるのかを明示してもらえれば選択はしやすいのですがね。少ないですよ。

●この目的を読まれて興味が湧けば古い本ですが本書を一読してください。古書店では文庫本は100円で入手できるかもしれません。アマゾンのマーケットプレイスではハードカバー版が「700円から1200円(送料込み)」出品されています。先生の急逝で値上がりしているのかもしれませんね。ユーザーの星は4つ半の評価です。

●尚本書で学んだ「利益質」については今まで知りませんでした。利益は額と率でとらえており、損益計算書にある営業利益、経常利益、純利益で理解していました。率は売上高や総資本、総資産との比率で把握することで業績評価をしていました。

●「利益質」という概念が広く普及しなかったのは何故なのか、今は疑問に思っています。

●このことで、事業の目的と利益についての私の見解に変化はありません。利益質についても意味をよくよく考えれば当然のことであって、それを事業の目的(ビジョン)にすることは無いと思います。

●やはり何を持って(いかなる分野で、どんな役割を果たし社会に貢献し続けるのか)企業を存続させるかが目的であって、利益はそのための手段という役割を担うものだという見解に変わりありません。

●事業の目的と利益について考える機会になった本書に感謝します。同時に組織について考えるための参考書になるのではないかと思います。興味のある方にお勧めいたします。

●堺屋先生のこれまでの業績に敬意を表しますとともに、ご冥福をお祈りいたします。合掌

■2月14日(木)今日はバレンタインデーですね。昨日近所の百貨店ではチョコ売場が賑わっていました。もう縁が無くなった私は近くのスーパーででん六の「ピーナッツチョコ」158円を買いました。大好物で毎日2~3粒口に入れます。歯を痛めぬよう要注意です。

●昨日の競泳日本代表の池江璃花子選手の白血病に罹患のニュースには驚きました。ご本人は無念でしょう。しかし今朝の新聞でご本人が「神様は乗り越えられない試練は与えない」「自分に乗り越えられない壁は無いと思っています」と心境をツイッターで発信されています。全文を読みますと流石オリンピックに出ようかという選手です。素晴らしい精神力に感服します。

●神の存在は肯定しませんが、あえて言うなら池江さん自身の心の中にいるのではないでしょうか?周りの方々の支援を受け、感謝しながらも自分の命は自分で築いていくという姿勢があれば未来は良い方向に開けるでしょう。

●どうかこの前途ある若者の未来が、厳しいものであるのはやむを得ないとしつつ、新しい力を与えてくれるものであることを祈っています。芸能人やスポーツ選手がマスコミで支援を叫んでいますが、必要な時になれば行って頂き、それまではできるだけそっと見守ってあげることが肝要かと思います。<完>

- 登録日時

- 2019/02/14(木) 14:45